Нано-антибактериальный спанбонд pp завод

Когда слышишь про нано-антибактериальный спанбонд, первое, что приходит в голову — это очередной маркетинговый ход. Но на практике всё сложнее. Многие путают антибактериальные свойства с антимикробными, а ведь разница в механизме действия принципиальна. В нашем случае речь идет именно о подавлении бактериального роста, а не уничтожении микроорганизмов. Кстати, сам спанбонд PP — материал капризный, особенно когда речь идет о равномерном распределении наночастиц.

Технологические вызовы и реалии производства

На нашем производстве в Луню (Чжэцзян) столкнулись с проблемой агломерации наночастиц серебра. В теории всё просто: добавляй концентрат в расплав полипропилена и пропускай через экструдер. На практике же частицы слипались, образуя комки, которые забивали фильеры. Пришлось перебирать диспергаторы — в итоге остановились на модифицированных полимерах с ионными группами. Но и это не панацея: при повышенной влажности эффективность падала на 15-20%.

Запомнился случай с партией для японского заказчика. Они требовали устойчивость к стирке при 60°C — стандартные составы выдерживали максимум 40°C. Пришлось комбинировать наносеребро с цинковыми соединениями, но это удорожило процесс на 30%. Кстати, именно тогда мы поняли, что классический спанбонд PP без модификаций для медицинских применений уже не конкурентен.

Сейчас на производственной базе Фалайфу используют двухстадийное нанесение: сначала базовый слой с антимикробным агентом, потом защитное покрытие. Это снижает скорость линии с 250 до 180 м/мин, зато сохраняет свойства после автоклавирования. Кстати, наши 23 патента как раз касаются методов иммобилизации наночастиц — без этого о стабильных характеристиках можно забыть.

Оборудование и материальные компромиссы

Семь линий в Луню — это не однотипные машины. Для нано-антибактериального спанбонда переоборудовали линию Reifenh?user, добавив зону вакуумной пропитки. Но здесь возник нюанс: полипропилен с добавками ведет себя иначе при термоскреплении. Пришлось снижать температуру каландров на 8-10°C, иначе антибактериальный слой деградировал.

Особенно проблемной оказалась партия для сельскохозяйственных укрытий. Заказчик из ОАЭ требовал УФ-стабильность + антибактериальный эффект. Стандартные светостабилизаторы конфликтовали с ионами серебра — материал желтел после двух месяцев эксплуатации. Решили разделять функции: основной слой с УФ-защитой, а антибактериальную пропитку наносить методом напыления. Неидеально, но работало.

Сейчас в Чжэцзян Фалайфу экспериментируют с биополимерами — пытаются совместить разлагаемость и антибактериальные свойства. Пока получается дорого, но для европейского рынка перспективно. Кстати, именно для таких задач и нужны 50 специалистов в команде — стандартные технологи здесь бессильны.

Контроль качества и обратная связь

С антибактериальными материалами главная сложность — проверка заявленных свойств. Лабораторные тесты по ISO 20743 не всегда отражают реальные условия. Например, в партии для австралийских клиник обнаружили, что при постоянной влажности выше 80% эффективность падает втрое. Пришлось разрабатывать собственный протокол тестирования — теперь имитируем тропический климат в камере старения.

Запомнился конфуз с поставкой в Японию: их стандарты JIS L 1902 требуют тестирования на специфических штаммах. Наши образцы 'провалились' на Bacillus subtilis — пришлось экстренно менять концентрацию наночастиц. Интересно, что для Ближнего Востока критичен Staphylococcus aureus, а для Европы — кишечная палочка. Универсальных решений нет, под каждого заказчика подстраиваем состав.

Сейчас в Фалайфу внедрили систему отслеживания каждой партии. Особенно важно для медицинских применений — там отклонение в 5% по активности может стоить сертификации. Кстати, наши патенты на методы контроля оказались не менее ценными, чем на саму технологию производства.

Практические кейсы и неудачи

Самый показательный пример — поставка для хирургических занавесей в немецкую клинику. Они жаловались на 'выцветание' антибактериальных свойств после стерилизации пероксидом. Оказалось, проблема в окислении наночастиц — пришлось разрабатывать защитную полимерную оболочку. Это увеличило стоимость на 25%, но сохранило контракт.

А вот с сельскохозяйственным укрывным материалом вышла осечка. Рассчитывали, что антибактериальные свойства снизят поражение грибками. На практике же в теплицах с высокой влажностью эффект был минимальным — пришлось добавлять фунгициды в состав. Не самое элегантное решение, но работающее.

Сейчас для Чжэцзян Фалайфу перспективным направлением считают комбинацию нано-антибактериальных свойств с гидрофильностью — для фильтрующих материалов. Но здесь своя головная боль: бактерии забивают поры, а серебро не всегда справляется с биопленками. Экспериментируем с медными добавками, но это уже совсем другая история.

Рынок и перспективы развития

Если говорить о тенденциях, то классический спанбонд PP постепенно уступает место гибридным решениям. Например, в том же Фалайфу уже год тестируют материалы с переменной антибактериальной активностью — высокий показатель на поверхности, сниженный в объеме. Это экономит до 40% дорогостоящих добавок без потери эффективности.

Интересно наблюдать за разницей в региональных требованиях. Для Ближнего Востока критичен срок службы под палящим солнцем, для Японии — экологичность утилизации. Приходится держать в портфеле 5-6 различных рецептур, что сложно при нашем объеме производства. Но альтернативы нет — универсальный нано-антибактериальный спанбонд пока остается утопией.

Из последних наработок — материалы с пролонгированным действием. Стандартные образцы теряют активность через 12-18 месяцев, а новые композиции сохраняют свойства до 3 лет. Правда, себестоимость выше на 60%, но для премиального сегмента это оправдано. Впрочем, как показывает практика, большинство заказчиков все равно выбирают бюджетные варианты — отсюда и наш основной ассортимент.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Нетканый материал с однонаправленным узором 01

Нетканый материал с однонаправленным узором 01 -

Фруктовый защитный чехол

Фруктовый защитный чехол -

Контейнер для хранения1

Контейнер для хранения1 -

Экологичная сумка из нетканого материала 03

Экологичная сумка из нетканого материала 03 -

Контейнер для хранения4

Контейнер для хранения4 -

Ледяной щит 2

Ледяной щит 2 -

Безтекстильный фартук

Безтекстильный фартук -

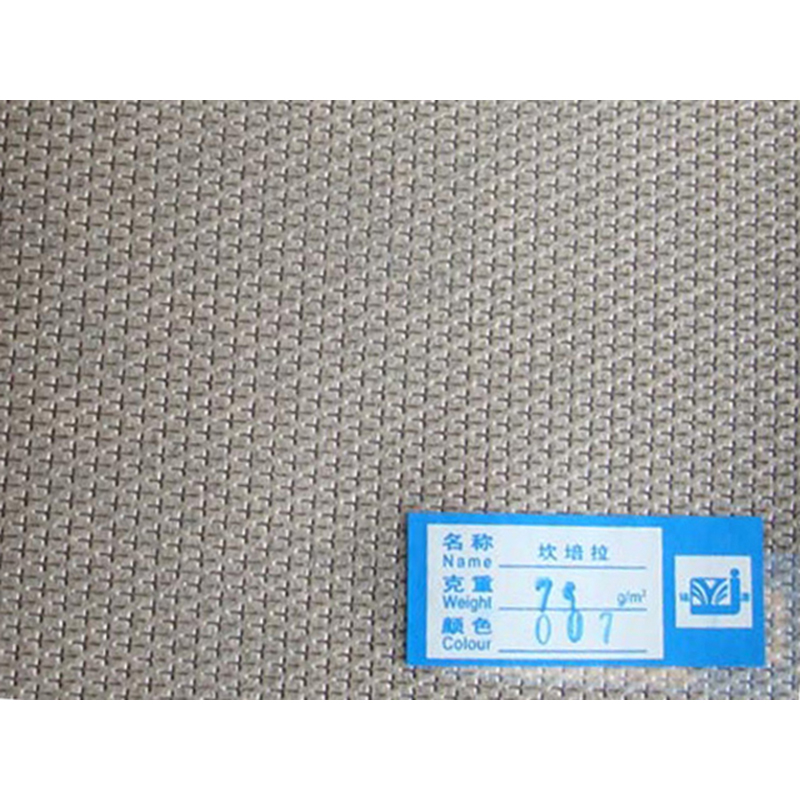

Нетканый материал с точечным паттерном 07

Нетканый материал с точечным паттерном 07 -

.jpg) Контейнер для хранения2

Контейнер для хранения2 -

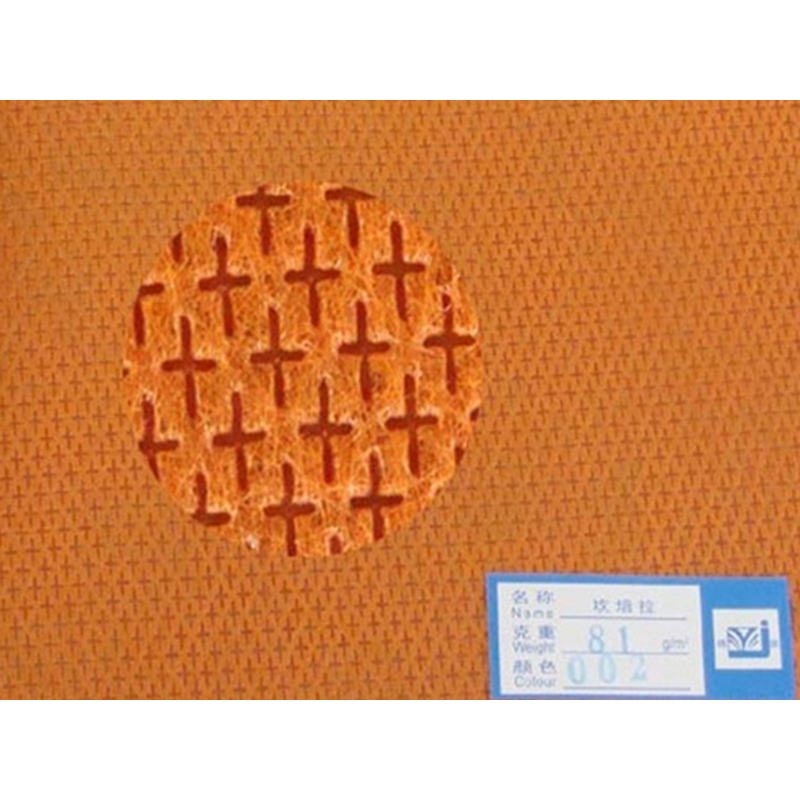

Нетканый материал с перекрестным узором 01

Нетканый материал с перекрестным узором 01 -

Агроткань нетканая для борьбы с сорняками

Агроткань нетканая для борьбы с сорняками -

Нетканый материал с перекрестным узором 07

Нетканый материал с перекрестным узором 07

Связанный поиск

Связанный поиск- Экспортные сумки с сертификатом ес производитель

- Сетка для силосной упаковки цена

- Китай текстильное нетканое полотно с принтом

- Экологичная сумка из нетканого материала 01

- Экологичная сумка из нетканого материала 01 производитель

- Самая плотная агроткань от сорняков завод

- Агроткань от сорняков 150 г м2 производители

- Коврик одноразовый чистовье для солярия и педикюра поставщик

- Экологичная сумка из нетканого материала 02 производители

- Агроткань от сорняков плюсы и минусы завод