Биоразлагаемые экосумки завод

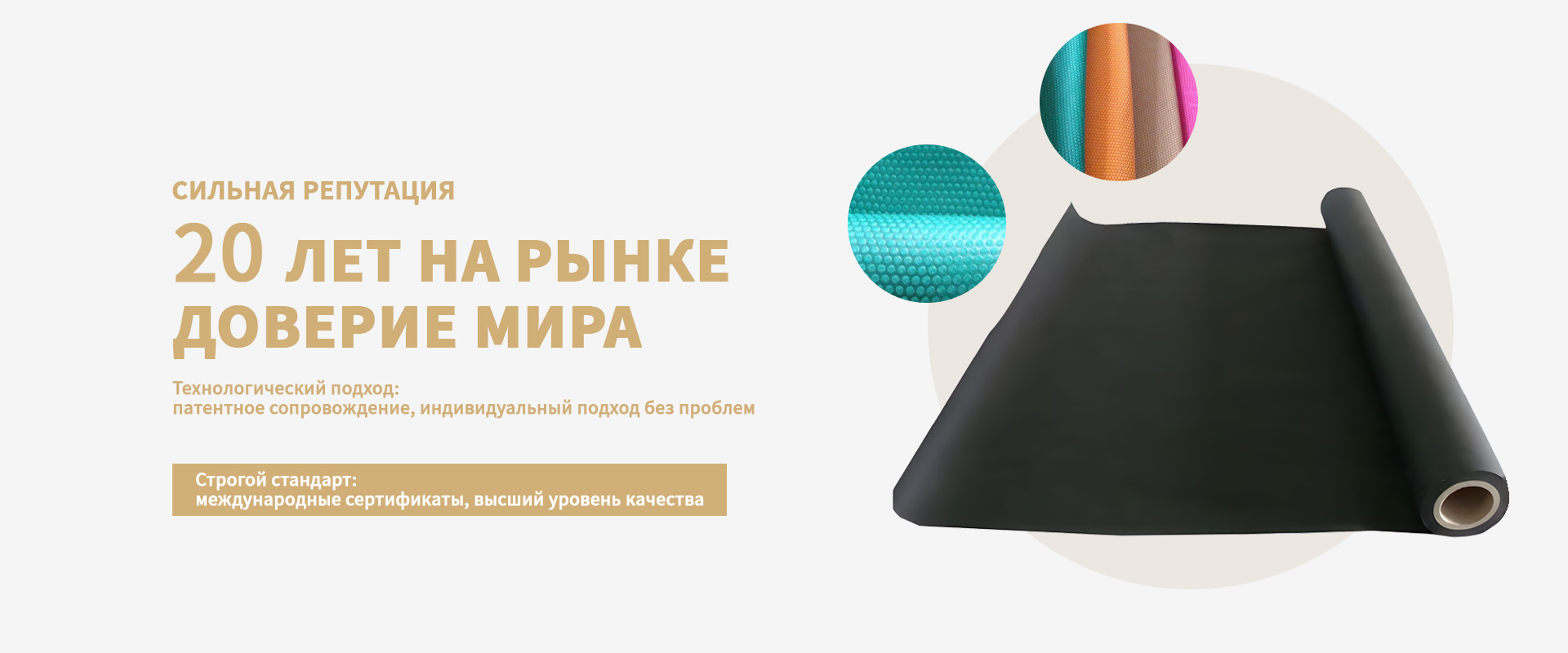

Когда слышишь 'биоразлагаемые экосумки завод', первое, что приходит в голову — стерильные цеха с автоматическими линиями, штампующими идеальные пакеты. На деле же это чаще складское помещение с пахнущим расплавленным полипропиленом воздухом, где вечно путаются партии сырья. Многие до сих пор путают оксоралагаемые и гидробиоразлагаемые материалы, а ведь разница в условиях распада — принципиальна. Вот на этом перекрестке технологий и коммерции мы и работаем.

Сырьевая головоломка

PLA из кукурузы против крахмалосодержащих композитов — спор, который в нашем цехе решается не в лаборатории, а на конвейере. Помню, как в 2019 пробовали запустить линию с полимолочной кислотой, но при летней температуре выше 28°C мешки начинали деформироваться прямо в паллетах. Пришлось срочно менять логистические маршруты.

Сейчас биоразлагаемые экосумки завод ООО Чжэцзян Фалайфу работает с модифицированными составами на основе термопластичного крахмала. Не идеально, но стабильно — и это важнее для ритейла. Кстати, наш технолог Алексей придумал добавлять 3% целлюлозных волокон от бракованных партий нетканых материалов — так решили проблему с хрупкостью при перфорации.

Закупщики часто спрашивают про сертификацию по EN 13432. Объясняю: да, проходим, но в реальности российские свалки не обеспечивают условий для распада по стандарту. Поэтому в контрактах всегда прописываем клаузулу про утилизационные нюансы — чтобы потом не было претензий.

Технологические компромиссы

Экструдеры Brabender с системой дозирования — наша гордость, но и головная боль. Когда запускали линию для арабского заказчика, три недели не могли выставить температуру плавления — местные техники требовали более глянцевую поверхность, хотя это снижало прочность на разрыв.

Особенность производства в том, что биоразлагаемые экосумки требуют вдвое более медленного охлаждения после вырубки. Пришлось переделывать систему конвейера — добавили дополнительную секцию с принудительной вентиляцией. Зато теперь брак по линии сварки швов упал до 1.8% против industry average в 3.5%.

Самое сложное — баланс между скоростью производства и качеством распада. Ускоряешь линию выше 35 м/мин — добавки неравномерно распределяются. Приходится либо мириться с пятнами на полотне, либо снижать обороты. Для крупных заказов типа 'Магнита' идем на второй вариант, хотя рентабельность падает.

Логистические парадоксы

Хранение готовой продукции — отдельный квест. Летом 2022 потеряли целую партию для немецкой сети: склад в Гамбурге не обеспечил вентиляцию, мешки слежались в монолитные блоки. Теперь в каждый контейнер кладем гигрометры и датчики температуры — данные транслируются прямо в наш цех через IoT-платформу.

Интересно, что для ближневосточного рынка пришлось разработать отдельный состав с УФ-стабилизаторами. В ОАЭ первые поставки буквально рассыпались после двух месяцев на солнце — хотя по стандартам должны были сохранять свойства полгода. Пришлось добавлять органические светостабилизаторы, что удорожило себестоимость на 12%, но позволило удержать контракт.

Сейчас тестируем систему возвратной тары с сетью 'ВкусВилл' — используем их же отбракованные мешки как вторсырье для новых. Цикл пока не замкнутый, но уже видим 30% экономии на первичном сырье. Важно, что завод может адаптировать рецептуры под конкретного партнера — это наше конкурентное преимущество.

Производственные лайфхаки

Регулярно проводим воркшопы с технологами из ООО Чжэцзян Фалайфу — их опыт с неткаными материалами помогает решать проблемы совместимости добавок. Например, переняли у них систему контроля влажности сырья: теперь каждый рулон крахмалосодержащей пленки проходит через ИК-сушильный тоннель перед экструзией.

На сайте falaifu.ru есть техническая база знаний — мы адаптировали их методику тестирования на разрыв для наших составов. Оказалось, стандартные испытания не учитывают динамическую нагрузку — мешки рвутся не при статичном весе, а при резком движении. Доработали протокол тестов, снизили количество рекламаций от логистических компаний на 40%.

Кстати, их патент на иглопробивное полотно вдохновил нас на эксперименты с текстурой поверхности. Сделали рифленые ручки — не столько для эстетики, сколько для распределения нагрузки. Мелкое улучшение, а клиенты оценили — особенно сети с премиальным сегментом.

Рыночные реалии

Спрос на экосумки растет, но нелинейно. В Европе — тренд на компостируемые варианты, в Азии важнее яркий дизайн, а в России до сих пор главный фактор — цена. Приходится держать три параллельных производственных потока, что неэффективно, но необходимо.

Сейчас ведем переговоры с японским ритейлером — их требования к толщине стенки 35±2 микрона против наших стандартных 45. Перестраиваем калибровочные узлы, хотя понимаем, что это скажется на скорости производства. Но выход на рынок Японии того стоит — их сертификация JIS станет пропуском и в другие азиатские страны.

Интересный тренд: крупные сети начинают требовать не просто биоразлагаемость, а углеродный след продукции. Считаем по методике LCA — оказывается, 68% эмиссии дает не производство, а транспортировка сырья. Теперь рассматриваем локализацию закупок крахмала в Поволжье вместо китайских поставок, хотя качество пока нестабильное.

Перспективы и тупики

Экспериментируем с добавлением водорослей в состав — теоретически должно ускорять распад в морской воде. Но пока получается либо слишком дорого (суспензия спирулины увеличивает себестоимость в 1.7 раз), либо нестабильно по цвету. Возможно, придется отказаться от этой затеи, хотя маркетологи уже готовили кампанию 'мешки, кормящие рыб'.

Реальный прорыв ожидаем от новых полигидроксиалканоатов — пробные партии из бразильского сырья показали впечатляющую прочность. Но пока сырьевая база нестабильна, масштабировать не получается. Держим в планах на 2024 год, если решим вопросы с логистикой бактериальных культур для производства.

Главный вывод за последние пять лет: биоразлагаемые экосумки завод — это не про экологию как религию, а про поиск работающих компромиссов. Между стоимостью и скоростью распада, между прочностью и прозрачностью, между идеальными стандартами и реальными свалками. Мы не спасаем планету, но делаем конкретный шаг в сторону меньшего вреда — и это уже немало.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Агроткань нетканая для борьбы с сорняками

Агроткань нетканая для борьбы с сорняками -

Ламинированное нетканое полотно 02

Ламинированное нетканое полотно 02 -

Скатерть без ткани

Скатерть без ткани -

Шёлковая сетка печатает жилеты

Шёлковая сетка печатает жилеты -

Тряпки

Тряпки -

Экологичная сумка из нетканого материала 01

Экологичная сумка из нетканого материала 01 -

Изоляционные сумки 1

Изоляционные сумки 1 -

Текстильное нетканое полотно с принтом 02

Текстильное нетканое полотно с принтом 02 -

-scaled.jpg) Контейнер для хранения3

Контейнер для хранения3 -

Фруктовый защитный чехол

Фруктовый защитный чехол -

Нетканый материал с однонаправленным узором 03

Нетканый материал с однонаправленным узором 03 -

Безтекстильный фартук

Безтекстильный фартук

Связанный поиск

Связанный поиск- Пищевые pe-сумки производители

- Упаковочная ткань для цветов цена

- Китай агроткань от сорняков фото

- Нетканые полипропиленовые материалы по технологии спанбонд основная страна покупателя

- Лучшие термосумки поставщики

- Агроткань от сорняков плюсы и минусы поставщики

- Дешево нетканое полотно с черноточечным рисунком

- Агроткань застилочная от сорняков agrojutex чехия цена

- Полипропиленовая сумка-шоппер производители

- Дешево лучшие термосумки

.jpg)

.jpg)